Qu'est-ce que l'hémophilie ?

- L’hémophilie est une maladie hématologique rare caractérisée par des hémorragies spontanées ou des saignements prolongés. (1)

- L’hémophilie est une maladie génétique dont la transmission est récessive liée à l'X. De ce fait, la majorité des personnes atteintes de la maladie sont des hommes. (2)

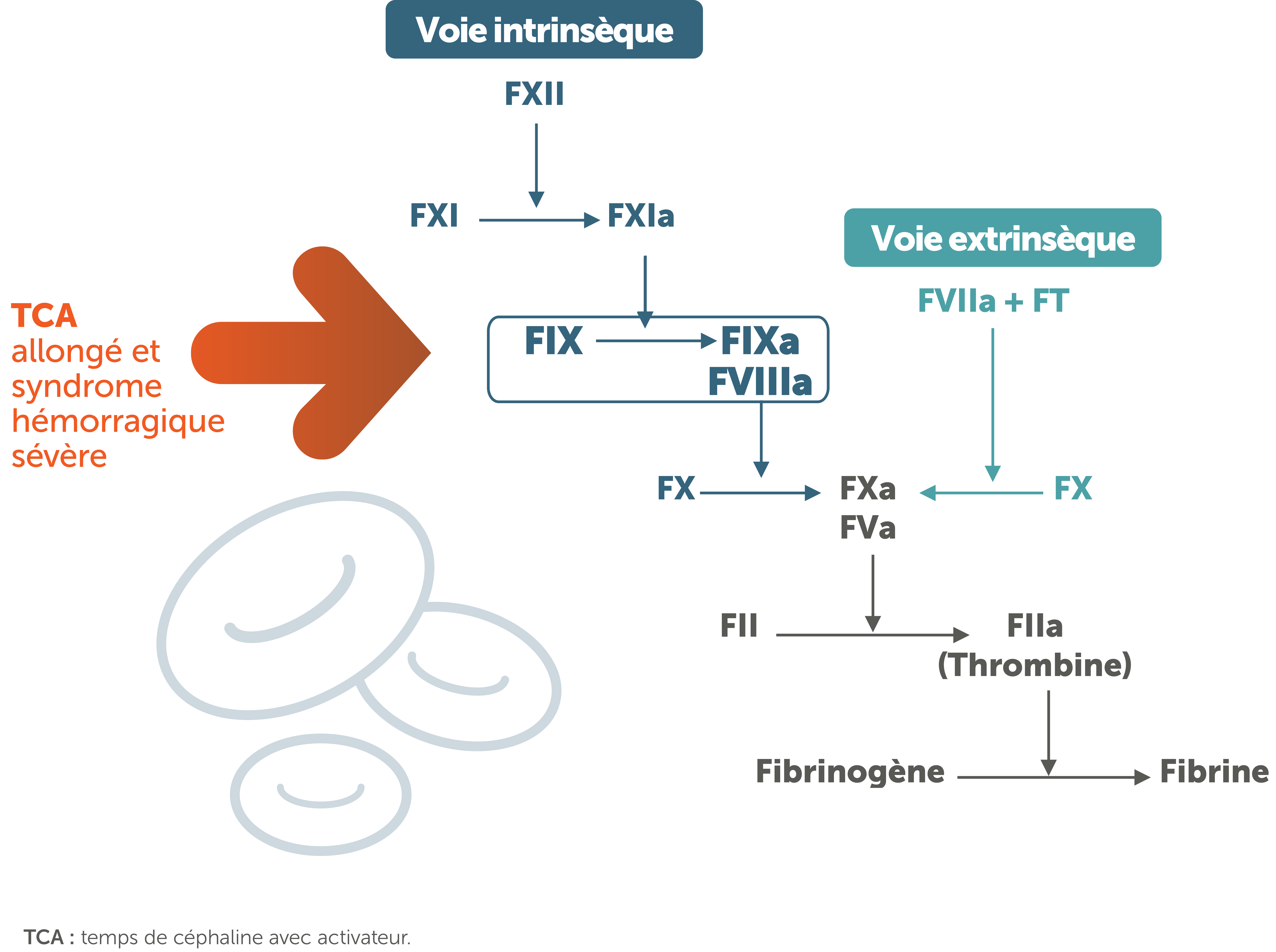

- Cette maladie est due à un déficit en facteur de la coagulation : le facteur VIII (facteur anti-hémophilique A) pour l’hémophilie A ou le facteur IX (facteur anti-hémophilique B) pour l’hémophile B. (2)

- Plus de 8 500 personnes sont atteintes d'hémophilie en France. La sensibilisation est essentielle pour informer sur ces maladies, favoriser un accès adéquat aux soins et à un diagnostic précoce. (3,4)

Prévalence de l’hémophilie

La prévalence de la maladie est répartie de façon similaire dans le monde. (5)

L’hémophilie A est plus fréquente que l’hémophilie B. Elle représente environ 80% des hémophiles. (6)

La prévalence de l’hémophilie est d’environ :

- 1/7 500 naissances de sexe masculin pour l’hémophilie A

- 1/30 000 naissances de sexe masculin pour l’hémophilie B

Étiologie

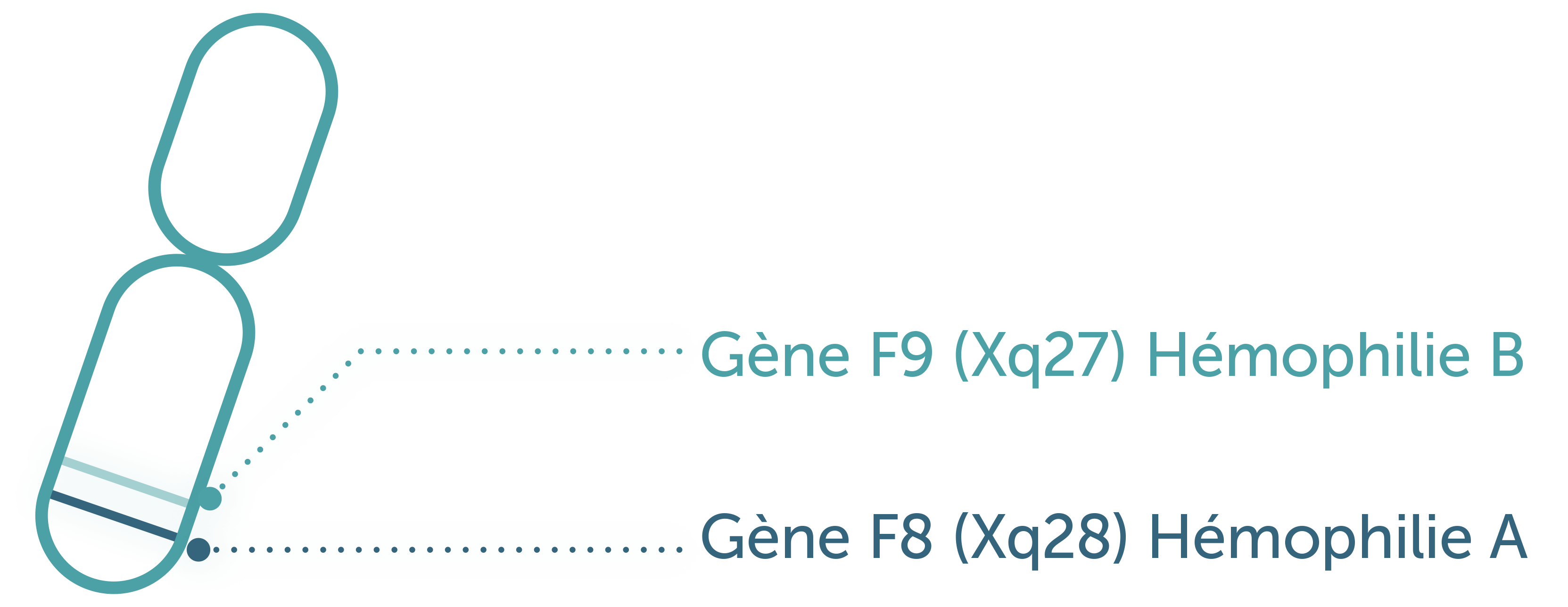

La maladie est causée par des mutations du gène F8 (Xq28) codant pour le facteur de coagulation VIII, ou du gène F9 (Xq27) codant pour le facteur de coagulation IX, impliqués respectivement dans l'hémophilie de type A et B. (1)

Dans 30% des cas, il n’y a pas d’antécédents familiaux d’hémophilie : on parle alors d’une néo-mutation ou mutation de novo. Cette nouvelle mutation peut avoir eu lieu dans l’ovule de la mère ou dans le spermatozoïde du père, ou plus tard chez le fœtus lui-même. Cette mutation sera transmissible à la descendance. (5)

Facteurs de sévérité

La gravité de la maladie est fortement corrélée à la sévérité du déficit en facteur de coagulation.

L’expression de l’hémophilie est variable selon le taux de facteur circulant, on distingue plusieurs formes :

- Hémophilie sévère : taux de FVIII ou de FIX < 1 %

- Hémophilie modérée : taux de FVIII ou de FIX entre 1 et 5 %

- Hémophilie mineure : taux de FVIII ou de FIX entre 6 et 40 %. (5)

Les principaux symptômes de l’hémophilie

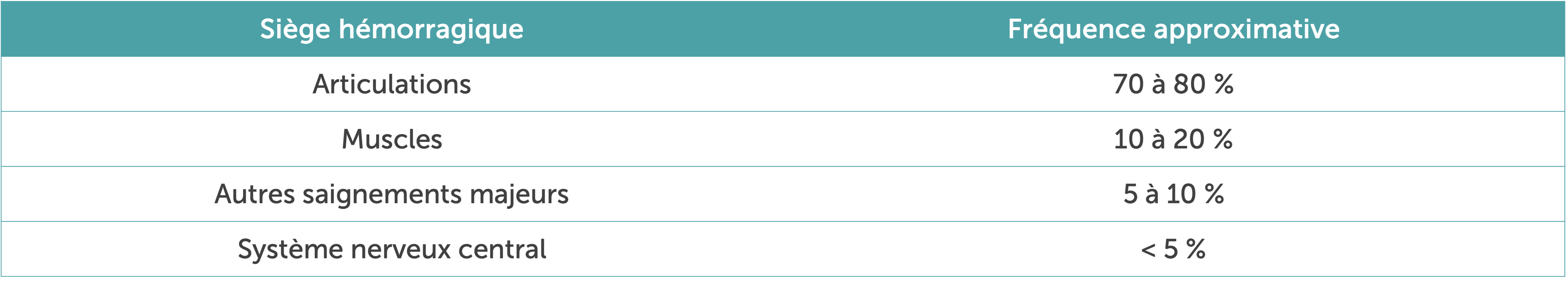

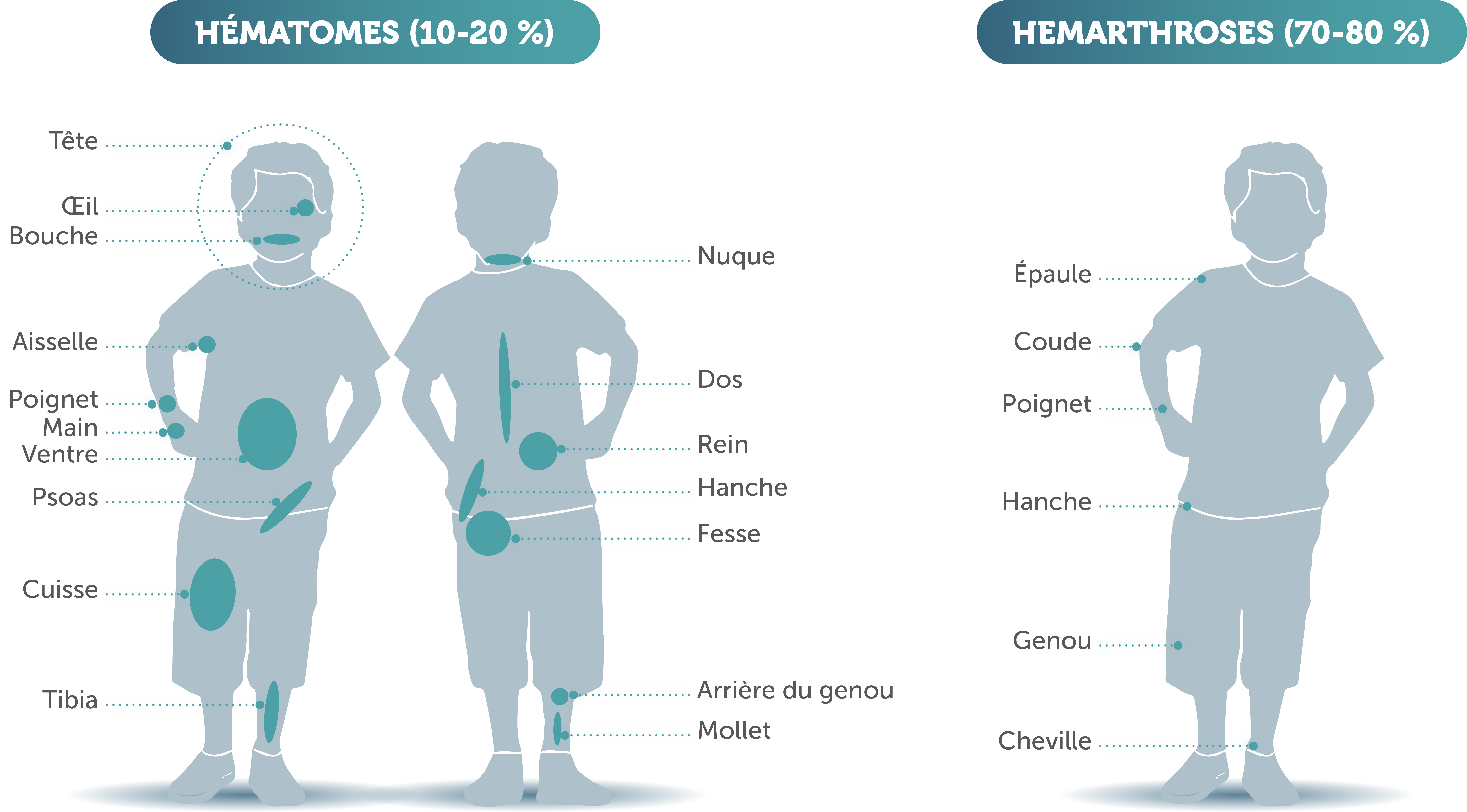

La symptomatologie hémorragique révélatrice de l’hémophile est riche et variée. Il s’agit classiquement :

- de saignements articulaires appelés hémarthroses,

- d’hématomes musculaires,

- et des saignements de viscères comme les hémorragies intracrâniennes. (5)

Les signes peuvent apparaître dès la naissance, surtout dans les formes sévères. (4)

Dans les formes moins sévères de la maladie (hémophilie modérée ou mineure), les symptômes sont les mêmes mais surviennent dans la majorité des cas après un traumatisme plus ou moins important ou un geste invasif (opération chirurgicale). (8)

Quand suspecter une maladie hémorragique ? (8)

- Le patient a des saignements fréquents et/ou anormaux inexpliqués

- Le patient a un bilan de coagulation perturbé

- Le patient a des antécédents familiaux de maladie hémorragique

La suspicion diagnostique est clinique. Elle est fondée sur les manifestations hémorragiques mais le diagnostic de l’hémophilie est biologique confirmant le déficit en FVIII ou FIX et/ou génétique, identifiant l’anomalie moléculaire responsable du déficit. (2)

Un déficit en FVIII ou FIX avec un taux inférieur à 40 % (soit 0,4 UI/mL) définit l’hémophilie. (5)

Un déficit en FVIII ou FIX peut être dépisté par un allongement isolé du TCA. Le profil typique compatible avec le diagnostic d’hémophilie est un allongement du TCA alors que le taux de prothrombine est normal. Le seuil habituellement retenu pour définir un TCA normal est un rapport TCA malade/témoin < 1,2. (5)

L’évaluation du type et du niveau de sévérité de la maladie permet de proposer une prise en charge adaptée au patient et lui établir la carte d’hémophile. (5)

Un diagnostic phénotypique par une analyse génétique moléculaire, quel que soit le degré de sévérité de l’hémophilie, permet également d’optimiser la prise en charge à long terme : conseil génétique, diagnostic des femmes conductrices d’hémophilie, évaluation du risque de développement d’un inhibiteur. (5)

La prise en charge de l’hémophilie a considérablement évoluée au cours des dernières années avec le développement de nouvelles approches thérapeutiques. (5)

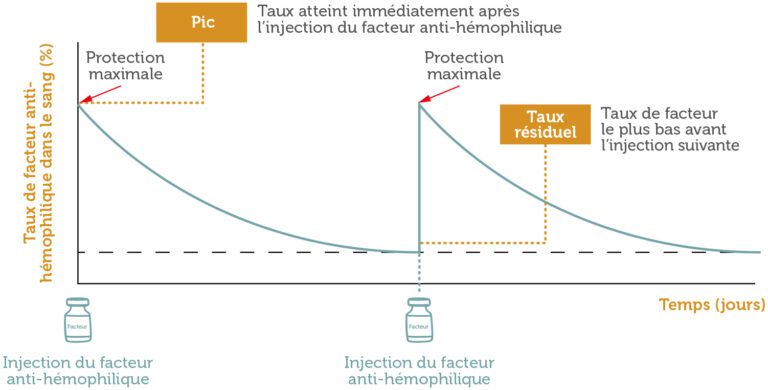

Les traitements substitutifs par facteurs anti-hémophiliques

Le traitement substitutif de l’hémophilie consiste en l’injection par voie intraveineuse (IV) du facteur manquant (facteur VIII pour l’hémophile A et facteur IX pour l’hémophilie B). Ces médicaments peuvent être dérivés de sang humain ou recombinants, issus du génie génétique. Il existe des facteurs à demi-vie dite standard et d'autres à demi-vie prolongée. (5,6)

Deux schémas thérapeutiques sont possibles :

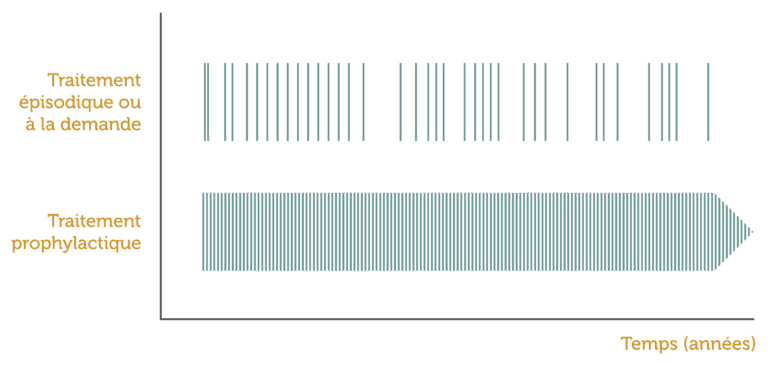

La prophylaxie

-

La prophylaxie est un traitement qui vise à prévenir la survenue des saignements et de leurs conséquences.

-

Elle consiste en l'injection régulière du médicament à visée anti-hémophilique.

-

Elle est recommandée en 1ère intention pour les patients hémophiles sévères et les patients modérés ou mineurs présentant un phénotype hémorragique sévère.

-

Elle peut-être débutée :

-

en prévention primaire, avant l'âge de 2 ans, au moment de l’acquisition de la marche avant ou dès le premier saignement

-

en prévention secondaire, après l’âge de 2 ans, suite à la survenue de plus de deux accidents hémorragiques importants.

-

en prévention tertiaire, après l'apparition d'une maladie articulaire. (5,6)

-

Le traitement à la demande

-

Le traitement dit "épisodique" ou "à la demande" correspond à des injections ponctuelles, administrées au moment des saignements manifestes.

-

Ces injections doivent être réalisées le plus rapidement possible lors d’un accident hémorragique, afin de prévenir au mieux les séquelles.

-

Une ou plusieurs injections peuvent être nécessaires pour stopper le saignement. (6)

Ces traitements peuvent être responsables de l’apparition d’un anticorps anti-FVIII ou anti-FIX, conduisant à la suppression de l’action du facteur de coagulation ce qui représentent une complication majeure pour le traitement de l’hémophilie. (2) Dans ce contexte, la mise en place d’une induction de tolérance immune (ITI) consistant à injecter un traitement anti-hémophilique à de fortes doses de manière répétée permet de provoquer un essoufflement de la production de l’inhibiteur par l’organisme. (6)

Les thérapies non-substitutives

Ces thérapies ne visent pas à remplacer le facteur de coagulation, mais consistent à mimer l’action du facteur de coagulation manquant ou à limiter l’action d'anticoagulants physiologiques (TFPI, anti-thrombine) pour rétablir une coagulation normale. (9)

Les agents « by-passant »

En présence d’un inhibiteur chez un patient hémophile, les agents « by-passant » induisent la formation d'une activité coagulante court-circuitant l'action des FVIII et FIX. (5)

Les thérapies non-spécifiques

Il s’agit de médicaments ralentissant la phase de fibrinolyse de l’hémostase. Il peuvent être proposés en cas de symptomatologie hémorragique (saignement de nez, règles abondantes, saignement de gencive, plaie…) ou en prévention d’un saignement en période péri-opératoire. (8)

D’autres moyens hémostatiques locaux, font partie des traitements non spécifiques comme des tampons contenant de l’alginate pour les petites plaies superficielles. (8)

La thérapie génique

Cette approche consiste à introduire, via un vecteur viral recombinant, une copie fonctionnelle du gène codant pour le facteur de coagulation déficient, afin de restaurer durablement la production endogène du facteur.

Conclusion

- L’hémophilie est une maladie hématologique caractérisée par des hémorragies spontanées ou des saignements prolongés dus à un déficit en facteur VIII ou IX de la coagulation. (1)

- La symptomatologie hémorragique révélatrice de l’hémophile comprend classiquement les hémarthroses et les hématomes musculaires. (5)

- Le diagnostic de l’hémophilie est biologique, confirmant le déficit en FVIII ou FIX et/ou génétique, identifiant l’anomalie moléculaire responsable du déficit. (2)

- La prophylaxie initiée précocement est le traitement de référence chez tous les patients atteints d’hémophilie A ou B sévère. Pour les patients hémophiles modérés ou mineurs, elle peut se discuter au cas par cas en fonction du profil hémorragique du patient. (5)

Références

- Orphanet Le portail des maladies rares et des médicaments orphelins. Hémophilie. https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=FR&Expert=448 (consulté en septembre 2023)

- Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS). Synthèse à destination du médecin traitant – Hémophilie. Juin 2023

- Importance de la sensibilisation à l'hémophilie et aux maladies hémorragiques rares. Publiée dans le JO Sénat du 20/07/2023 - page 4510

- FranceCoag. Statistiques nationales. https://www.francecoag.org/SiteWebPublic/public/StatGlobale.action - (consulté en octobre 2023)

- Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS). Centre de Référence Hémophilie et autres déficits constitutionnels en protéines de la coagulation - Hémophilie. 2023.

- MHEMO. La filière de santé maladies rares des maladies hémorragiques constitutionnelles. Hémophilie. https://mhemo.fr/les-pathologies/lhemophilie/ (consulté en septembre 2023)

- Srivastava A, et al. WFH Guidelines for the Management of Hemophilia, 3rd edition. Haemophilia 2020;26(Suppl 6):1-158.

- Centre de Référence de l’Hémophilie et autres déficits constitutionnels en protéines de la coagulation (CRH). Hémophilie. https://www.hemophilie-crh.fr/les-pathologies/ (consulté en septembre 2023)

- Franchini M, et al. Non-factor replacement therapy for haemophilia: a current update. Blood Transfus 2018;16(5):457-61.

Liens utiles

- Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) Hémophilie

- MHEMO. La filière de santé maladies rares des maladies hémorragiques constitutionnelles.

- Société Française d’Hématologie

- Orpha.net - L’hémophilie

- CRH - Centre de Référence de l’Hémophilie et autres déficits constitutionnels en protéines de la coagulation

- Association Française des Hémophiles

- Fédération Mondiale de l’hémophilie

- Alliance Maladies Rares

- INSERM - Hémophilie